最近手に入れた器を思い浮かべるとモノトーン2色の配色がやたら多い、という事に気が付いた。

ELIZABETH RAEBURNのカップ、吉田直嗣のカップと豆皿、そして掛谷康樹の皿も。

これまでも白や黒の配色を選ぶ事はあったが、今回は何かが違うと感じている。

たまたま集まったのでは無く、どこか意志を持って集まった気が・・・と言うと少し大袈裟かもしれないなあと首を捻っていたら、棚にあるメスキータの図録が眼に入って合点がいった。

きっと頭の片隅にメスキータの作品が残像となって残っているせいだ。

メスキータ展は2019年から20年にかけて開催された日本で初めての回顧展で、ここ数年で足を運んだ展覧会の中でも強烈に印象に残っているものの一つだ。

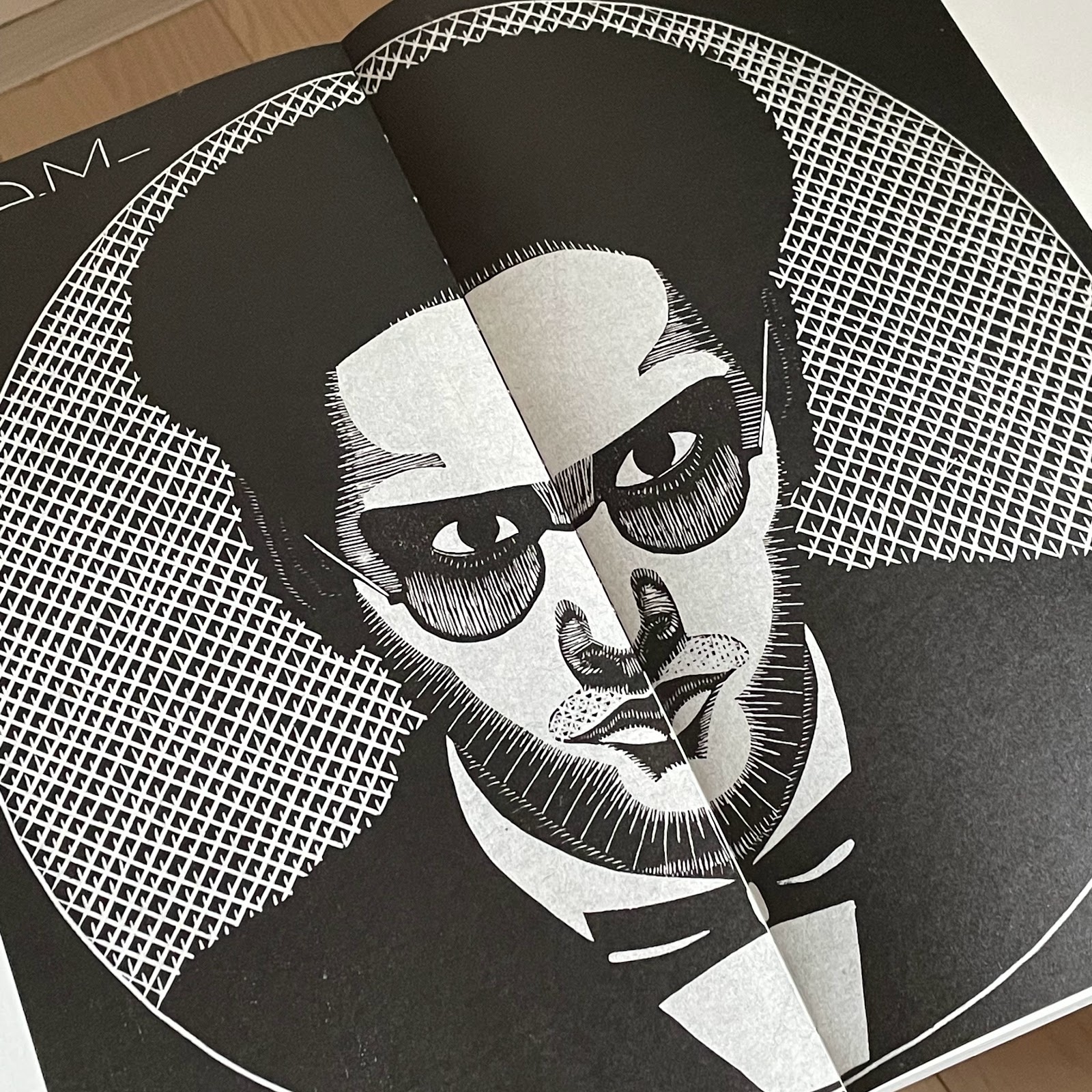

そもそもサミュエル・イェスルン・デ・メスキータという名前も知らず、ポスターにあった不気味な男の顔とエッシャーの名前に興味を持っただけの軽い動機だっただけに、初めて作品の前に立った時の衝撃は今でも忘れられない。

メスキータの作品は木版画、エッチング、水彩画、雑誌の表紙等の多岐に渡り、モチーフも人物や植物、動物と様々だ。

特に代名詞とも言える木版画においてはその白と黒のコントラストによってどれも迫力があり、迫力がありすぎて不気味とさえ思っていたポスターの男が実は彼の息子ヤープだったのを知った時には驚きと同時に何故あんなに怖い顔にわざわざ・・・とメスキータに語りかけてしまった。

マントを着たヤープ 1913

「ウェンディンゲン」表紙

二頭の牛 1916

足を運ぶきっかけをくれたエッシャーはメスキータが教鞭をとっていた美術学校の生徒であり、またメスキータ一家がアウシュビッツに連れ去られた後、彼の作品をアトリエから救い出した一人でもある。(メスキータ夫妻と息子のヤープはその後強制収容所で死亡している)

何の予備知識も無く見に行ったので、館内を歩み進めてようやく「エッシャーが命懸けで守った男」というポスターの謳い文句の意味を理解した。そして100年以上前に制作されたメスキータの作品を遠い日本の地でこうやって目の前で鑑賞できることが当たり前ではないことを、更にはこのコロナ渦においてよくぞ中止にならなかったと色んな方面に感謝しながら余韻と図録を抱えて美術館を後にした。

表紙に寒冷紗が使用されている今回の図録には1946年にアムステルダム市立美術館で戦後初めて開催された「メスキータ作品展」の図録に掲載されたエッシャーの文章も翻訳転載されている。

その文章でエッシャーは「メスキータは常に我が道を行き、頑固で率直だった」と語り、また「他の人々からの影響はあまり受けなかったが、自分では強い影響を学生たちに与えていた。」と評している。またメスキータの人柄が伝わるようなエピソードとして「シマウマは生きている木版画だ(元々鮮やかに黒と白に色分けされている)。そのシマウマをもう一度木版にすることは、自制しなくちゃいけない。」とエッシャーたち生徒に言っておきながら、後にメスキータがシマウマを制作していたことを知って驚いた、というオチのあるエピソードも微笑ましく(確かに回顧展にもシマウマも牛の作品もあった)、そのエッシャー自身が戦争の混乱の中において彼の作品を救い出したというのは、単に教師と教え子ではなくひとりの芸術家同士としての信頼関係がそこにはあったのだろうと感じている。

更にこの図録の序盤には個人としては最大のメスキータ収集家のマリア・ヴォルタース=ヘーインク氏とクリスティアン・オルトヴィン・ヴォルタース氏の文章が1枚のポスターと共に掲載されている。そのポスターとは1980年にアムステルダムで開催されたメスキータ展のものなのだが、ポスターにはハンカチで鼻と口を押さえる人の顔とオランダ語で『NIEST NOOIT ZONDER ZAKDOEK』(ハンカチなしでくしゃみをするな)という言葉が記された作品が中央に配されている。

2019年6月の回顧展スタートに向けて図録を製作していた時点ではまだcovid-19なんて言葉すら存在しなかったはずで、何とも不思議で複雑な気分になる。