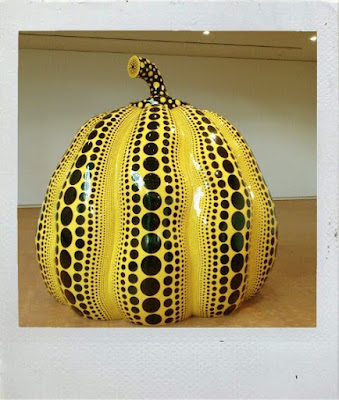

大阪の国立国際美術館で開催されている

草間彌生 永遠の永遠の永遠。

幼いころからの幻覚であったという水玉。

エントランスに入ったとたん早速水玉の歓迎を受ける。

「(自殺願望が常にあり)絵を描いていなかったら

とうの昔に自殺していた」

「1000枚でも2000枚でも死ぬまで描く。」

「うんと描いて描きまくって死ぬの。」

40年以上精神病院とアトリエを往復する生活。

昨年から始まった世界巡回展に向けては100枚の

新作を描いたそうだ。

鮮やかな色遣いとポップなカタチ。

その裏側にある自分との闘い。

まさに鬼気迫るをこの目で目撃した気分。

突如現れた水玉の軍団。

派手なもん好きの大阪にもすっかり馴染んでいました。

Feb 12, 2012

Washi

これは紙?布?とよく聞かれるのが

愛用の定期入れである。

答えは紙。正しくは手漉き和紙である。

それは破れては買い替えるを繰り返しながら、

使い続けている富山の桂樹舎のもの。

富山の伝統工芸である八尾和紙は「富山の薬売り」

がかばんに使用していたほどの強度で、使いながら

そのつよさを実感する。

今回は1年半、毎日酷使した結果、とうとう

角がすり切れてしまったので新しいものに交換。

右下のまゆ柄が新しいもの。

おろしたての時は紙らしいざらりとした質感で、

輪郭もすっきりとしているが、使い込んで

手に馴染んでいくうちに艶が出て柔らかくなり、

何とも言えない風合いを醸し出す。

そしてその結果が、これは紙なのか?布なのか?

という疑問を抱かせることとなる。

吉田桂介さんによってデザインされた絵柄は

見ているだけでとても楽しい。

そのデザインが和紙に型染めされる事でさらに

柔らかな表情となり日々のあたふたした時間を

ひととき和らげてくれます。

愛用の定期入れである。

答えは紙。正しくは手漉き和紙である。

それは破れては買い替えるを繰り返しながら、

使い続けている富山の桂樹舎のもの。

富山の伝統工芸である八尾和紙は「富山の薬売り」

がかばんに使用していたほどの強度で、使いながら

そのつよさを実感する。

今回は1年半、毎日酷使した結果、とうとう

角がすり切れてしまったので新しいものに交換。

右下のまゆ柄が新しいもの。

おろしたての時は紙らしいざらりとした質感で、

輪郭もすっきりとしているが、使い込んで

手に馴染んでいくうちに艶が出て柔らかくなり、

何とも言えない風合いを醸し出す。

そしてその結果が、これは紙なのか?布なのか?

という疑問を抱かせることとなる。

吉田桂介さんによってデザインされた絵柄は

見ているだけでとても楽しい。

そのデザインが和紙に型染めされる事でさらに

柔らかな表情となり日々のあたふたした時間を

ひととき和らげてくれます。

Labels:

crafts

Jan 29, 2012

white shoes

性懲りもなく好きなものに白い靴がある。

先の空模様を気にして出かけるわけでもなく、

履いた日に限って雨が降ったりするので

タチが悪いが、それでも何故か白い靴を

見るとついつい手にとってしまう。

手前右、SARTOREのフルブローグ。

メダリオン(穴飾り)は元々、濡れた時の通気孔として

開けられたもの。(今は単なる装飾)

濡れるのが前提のデザインで白色!というところが魅力。

そんなこんなで、元は白かったであろう

ものも含めて色々集まってしまった。

白いものは特に色焼けや汚れが目立つが、

大切に丁寧に扱っていると、それはそれで

良い味わいになる。

白シャツや白い靴にはどこか背筋をぴんと

させる力があって、その独特の緊張感は

白色でしか感じ取れないものだなあと

今日の白い雪を見て思ったのでした。

先の空模様を気にして出かけるわけでもなく、

履いた日に限って雨が降ったりするので

タチが悪いが、それでも何故か白い靴を

見るとついつい手にとってしまう。

手前右、SARTOREのフルブローグ。

メダリオン(穴飾り)は元々、濡れた時の通気孔として

開けられたもの。(今は単なる装飾)

濡れるのが前提のデザインで白色!というところが魅力。

そんなこんなで、元は白かったであろう

ものも含めて色々集まってしまった。

白いものは特に色焼けや汚れが目立つが、

大切に丁寧に扱っていると、それはそれで

良い味わいになる。

白シャツや白い靴にはどこか背筋をぴんと

させる力があって、その独特の緊張感は

白色でしか感じ取れないものだなあと

今日の白い雪を見て思ったのでした。

Labels:

design

Jan 15, 2012

Books at kyoto

冬の京都は寒い。

底冷えという言葉がぴったりすぎるほど、

それはそれは足元からしんしんと冷える。

そんな寒い京都へ本に呼ばれて行く。

下鴨神社で「さざれ石」をながめつつ

初詣をすませ、グリル生研会館で昼食。

ガラスブロックから光が射し込む店内で

美味しいポークチャップとコーヒーを

いただき一乗寺の恵文社へ移動。

恵文社では古本市が開催されていて、

いつも以上に時間をかけて店内をまわる。

あれこれ悩んで、最終的に購入したのは

1959年に発行された徳永正三著の

「ヨーロッパの風物と建築」

1957年に羽田から東周り(!)でコペンハーゲンに

降り立ち、その後3カ月間ヨーロッパ各国の建築や

土産物屋を廻った記録を記した旅行記で、今読んでも

旅の臨場感が味わえて面白い。

恵文社を後にして次は京阪三条駅近くの古美術街にある

古書店 Books & Thingsへ。

ここは以前よりアート関連の古書を集めていた元上司が

満を持して開業したお店であり、訪れるのをとても

楽しみにしていたお店。

京都らしい町屋の小さなスペースに、雑誌などで

知ってはいるけれど実際に見る機会の無かった洋書が

所狭しと並ぶ。

1冊手に取るとのその本にまつわる話が聞けて、

そこから自分好みの本を探して紹介してくれる。

そんな事の出来るお店が京都にできたのがとても嬉しい。

そしてまたしてもあれこれ悩みながら今回購入したのは

1956年に初版が発行された「Esquire Cook Book」

前菜からデザートのレシピは勿論、狩猟肉の料理方法や

コーヒー、ワインの種類に至るまで楽しいイラストとともに

詳しく記載されている。

肉の部位のページ。牛、子牛、豚、羊。(鶏はなかった)

サラダのページ。

英語なのでサラダぐらいなら挑戦できる、か?

今回選んだ2冊は「旅と食」。

やはり無意識に好きなものを選んでいるようです。

底冷えという言葉がぴったりすぎるほど、

それはそれは足元からしんしんと冷える。

そんな寒い京都へ本に呼ばれて行く。

下鴨神社で「さざれ石」をながめつつ

初詣をすませ、グリル生研会館で昼食。

ガラスブロックから光が射し込む店内で

美味しいポークチャップとコーヒーを

いただき一乗寺の恵文社へ移動。

恵文社では古本市が開催されていて、

いつも以上に時間をかけて店内をまわる。

あれこれ悩んで、最終的に購入したのは

1959年に発行された徳永正三著の

「ヨーロッパの風物と建築」

1957年に羽田から東周り(!)でコペンハーゲンに

降り立ち、その後3カ月間ヨーロッパ各国の建築や

土産物屋を廻った記録を記した旅行記で、今読んでも

旅の臨場感が味わえて面白い。

恵文社を後にして次は京阪三条駅近くの古美術街にある

古書店 Books & Thingsへ。

ここは以前よりアート関連の古書を集めていた元上司が

満を持して開業したお店であり、訪れるのをとても

楽しみにしていたお店。

京都らしい町屋の小さなスペースに、雑誌などで

知ってはいるけれど実際に見る機会の無かった洋書が

所狭しと並ぶ。

1冊手に取るとのその本にまつわる話が聞けて、

そこから自分好みの本を探して紹介してくれる。

そんな事の出来るお店が京都にできたのがとても嬉しい。

そしてまたしてもあれこれ悩みながら今回購入したのは

1956年に初版が発行された「Esquire Cook Book」

前菜からデザートのレシピは勿論、狩猟肉の料理方法や

コーヒー、ワインの種類に至るまで楽しいイラストとともに

詳しく記載されている。

肉の部位のページ。牛、子牛、豚、羊。(鶏はなかった)

サラダのページ。

英語なのでサラダぐらいなら挑戦できる、か?

今回選んだ2冊は「旅と食」。

やはり無意識に好きなものを選んでいるようです。

Labels:

book

Jan 4, 2012

OKINAWA

昨年末のこと、久しぶりの沖縄探訪。

3年ぶりの沖縄は通っていたお店が無くなっていたり、

新しいチェーンストアが出来ていたりと多少の変化は

あるものの、おおむねいつも通りの緩い時間が流れていた。

旅の楽しみの1つでもあったのが読谷山焼の陶器市。

以前に比べて陶器市自体が大規模になっていて、人出の多さに

驚きつつ早足で各窯のものを見る。

人出が多くなったと言ってもこんな風景があちこちに。

共同の登り窯。天にも続きそうな美しい横顔。

今回は頼まれ物が多く自分用は殆んど購入出来なかったけれど、

また来ればいいさ~と沖縄が言ってくれている気がして、

その緩く温かい空気にまた触れに来ようと心に誓う。

バタバタの合間にそれでも見つけたもの。

横田屋窯の香合。ごろりとした感触につられ。

高さ約6cm

大嶺實清窯の小鉢。釉薬が作った偶然の模様が美しい。

高さ約5cm、直径約5cm

山田真萬窯の6寸鉢。「縞」を描く息遣いが見える。

上記の縞模様の鉢を眺めていて思い出したものが

3年前、同じ陶器市で手に入れた尺皿。

結局この手(縞)のものが好きなのだなあと、

変わらない自分の好みを思い知る年の始めです。

3年ぶりの沖縄は通っていたお店が無くなっていたり、

新しいチェーンストアが出来ていたりと多少の変化は

あるものの、おおむねいつも通りの緩い時間が流れていた。

旅の楽しみの1つでもあったのが読谷山焼の陶器市。

以前に比べて陶器市自体が大規模になっていて、人出の多さに

驚きつつ早足で各窯のものを見る。

人出が多くなったと言ってもこんな風景があちこちに。

共同の登り窯。天にも続きそうな美しい横顔。

今回は頼まれ物が多く自分用は殆んど購入出来なかったけれど、

また来ればいいさ~と沖縄が言ってくれている気がして、

その緩く温かい空気にまた触れに来ようと心に誓う。

バタバタの合間にそれでも見つけたもの。

横田屋窯の香合。ごろりとした感触につられ。

高さ約6cm

大嶺實清窯の小鉢。釉薬が作った偶然の模様が美しい。

高さ約5cm、直径約5cm

山田真萬窯の6寸鉢。「縞」を描く息遣いが見える。

上記の縞模様の鉢を眺めていて思い出したものが

3年前、同じ陶器市で手に入れた尺皿。

結局この手(縞)のものが好きなのだなあと、

変わらない自分の好みを思い知る年の始めです。

Labels:

crafts

Dec 25, 2011

SORI YANAGI

毎日手にしながらその美しさと使い心地の良さに

思わずにんまりしてしまう、それが自分にとっての

柳宗理デザインである。

そこには美しさと機能性のどちらをも突き詰めた

最終形があり、そのデザインは決して旧くならず

また新しすぎず、普遍的な美しさがある。

毎日使うカトラリーは黒柄と刃先の境目部分の滑らかさに

思わず撫でて確認してしまうほどで、またその黒柄は

使い込むほどに木目が白く浮かびあがり、貫入のような

味わいとなる。

出西の器も素焼きと釉薬のかかった部分のコントラストが

とても美しく、何を盛ってもとても美味しそうに映える。

と、いま身近にあるものを見渡しただけでも数々の

柳宗理デザインに囲まれ暮らしている事に気づき、

またそれをとても嬉しく思う。

デザインとは?もののかたちとは?という事を根っこから

考えるきっかけを与えてくれた人であり、著書「エッセイ」は

何度も何度も繰り返し読むお守りのような本となっている。

柳宗理さんの手から新しいデザインが生み出される事は

もう叶わないけれど、これまでに創り出された素晴らしい

作品にその精神を感じつつ、これからもそのデザインと仲良く

暮らしていきたいと思います。

思わずにんまりしてしまう、それが自分にとっての

柳宗理デザインである。

そこには美しさと機能性のどちらをも突き詰めた

最終形があり、そのデザインは決して旧くならず

また新しすぎず、普遍的な美しさがある。

毎日使うカトラリーは黒柄と刃先の境目部分の滑らかさに

思わず撫でて確認してしまうほどで、またその黒柄は

使い込むほどに木目が白く浮かびあがり、貫入のような

味わいとなる。

出西の器も素焼きと釉薬のかかった部分のコントラストが

とても美しく、何を盛ってもとても美味しそうに映える。

と、いま身近にあるものを見渡しただけでも数々の

柳宗理デザインに囲まれ暮らしている事に気づき、

またそれをとても嬉しく思う。

デザインとは?もののかたちとは?という事を根っこから

考えるきっかけを与えてくれた人であり、著書「エッセイ」は

何度も何度も繰り返し読むお守りのような本となっている。

柳宗理さんの手から新しいデザインが生み出される事は

もう叶わないけれど、これまでに創り出された素晴らしい

作品にその精神を感じつつ、これからもそのデザインと仲良く

暮らしていきたいと思います。

Labels:

design

Dec 7, 2011

Feather

インディアンにとっての羽は戦歴を表し、

それは多ければ多いほど勇敢の象徴

(頭飾り)であり、また精霊と近づくための

神具としても使用されると聞いた覚えがある。

戦歴も無ければ交信も出来ないけれど、

羽のモチーフには必ず手が伸びる。

オーソドックスなもの。

シルバーのネックレス。

先端が鋭利な為、自らの手を刺した事、数回。

(シルバー部分でタテ15cm!!実は大きい)

15年ぐらい付けているホピ族の指輪。

小物ばかりかと思いきや、少し毛色の

異なる「羽」発見。(セミ?)

よれてくたびれているけど、このプリント

だけに処分できず現在に至る・・・。

それは多ければ多いほど勇敢の象徴

(頭飾り)であり、また精霊と近づくための

神具としても使用されると聞いた覚えがある。

戦歴も無ければ交信も出来ないけれど、

羽のモチーフには必ず手が伸びる。

オーソドックスなもの。

シルバーのネックレス。

先端が鋭利な為、自らの手を刺した事、数回。

(シルバー部分でタテ15cm!!実は大きい)

15年ぐらい付けているホピ族の指輪。

小物ばかりかと思いきや、少し毛色の

異なる「羽」発見。(セミ?)

よれてくたびれているけど、このプリント

だけに処分できず現在に至る・・・。

Labels:

small articles

Subscribe to:

Posts (Atom)